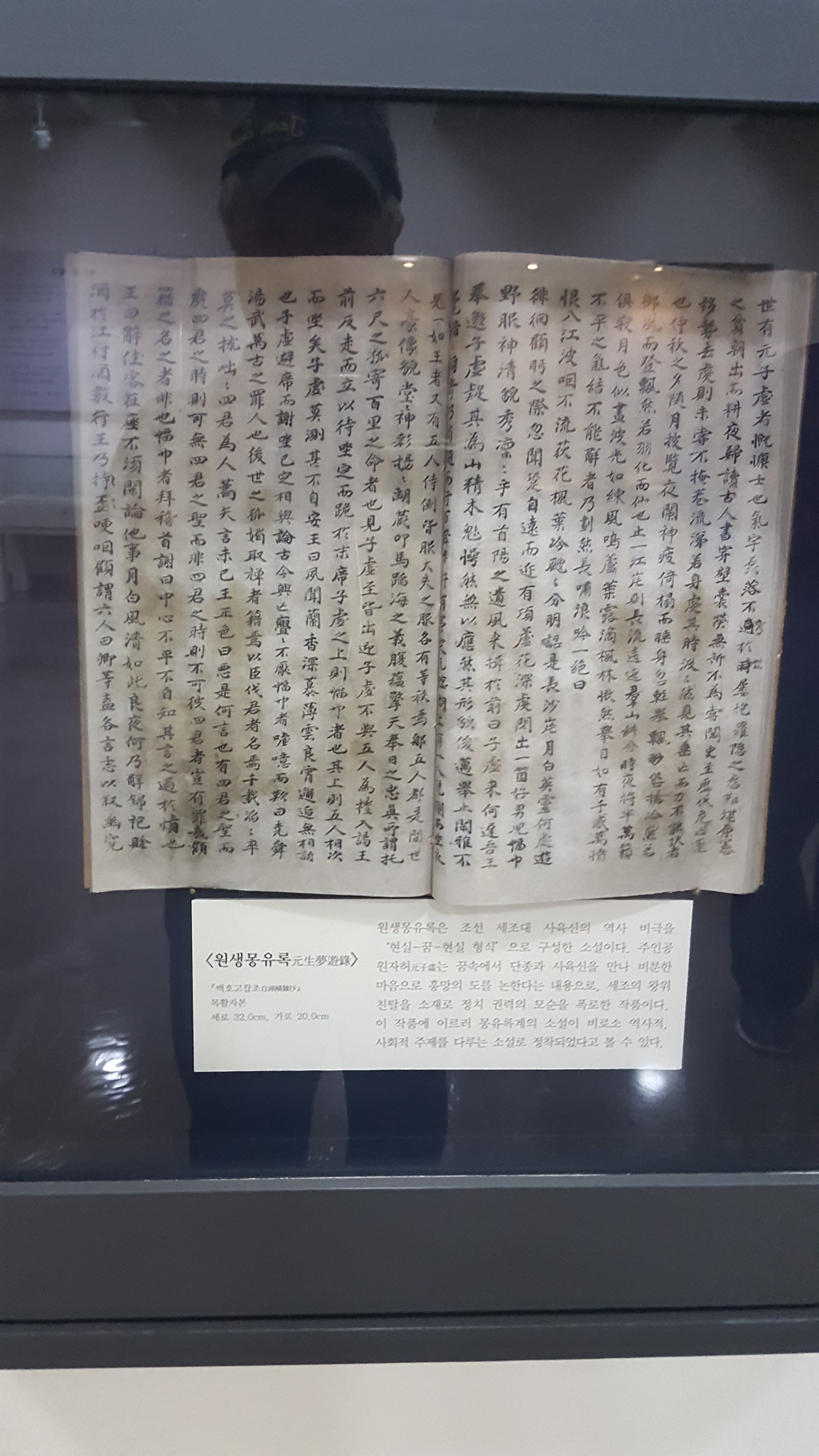

백호 임제의 「원생몽유록」

백호 임제(林悌)의 「원생몽유록(元生夢遊錄)」은 『백호집』에 실려 있고, 남효온의 『추강집』에도 실려있다.

“세상에 원자허(元子虛 원호를 말함)라는 사람이 있으니, 강개(慷慨)한 선비이다. 기개와 도량이 넓고 커서 시대에 용납되지 못했기 때문에 슬픔을 품고 가난을 견디어야 했다.

아침에 나가서 밭을 갈고 저물 때 돌아와서 옛사람의 글을 읽었다. 일찍이 역사서를 보다가 역대의 위태로워 망할 지경에 처하거나 국운이 옮겨 가거나 운세가 떠나가는 곳에 이르면, 일찍이 책을 덮고 눈물 흘리며 마치 자신이 그 시대에 처하여 망해 가는 것을 보고도 힘으로 부지할 수 없는 것처럼 애태우지 않은 적이 없었다.

8월 보름 저녁에 달빛을 따라 책을 펼쳐 보다가 밤이 깊고 정신이 피로하여 의자에 기댄 채 잠들었다. 몸이 홀연히 가볍게 들리며 아득하고 멀리 훨훨 날아올라 마치 날개가 돋아 신선이 된 듯하였다. 어떤 강 언덕에 멈추니 긴 강물이 굽어 흐르고 뭇 산들이 겹겹이 싸여 있었다. 이때 밤이 반 넘어 깊었다.

홀연히 눈을 들어보니 천추(千秋)의 불평한 기운이 있는 듯하여 이에 휙 휘파람을 길게 한번 불고 낭랑하게 절구 한 수를 읊었다.

한이 장강에 들어 목메어 못 흐르는데 恨入長江咽不流

갈대꽃 단풍잎에 찬 바람 우수수 부네 荻花楓葉冷颼颼

분명 이곳은 장사의 언덕일 것이거늘 分明認是長沙岸

달 밝은 밤에 영령은 어디서 노니는가 月白英靈何處遊

서성이며 둘러볼 즈음에 홀연히 멀리서부터 가까워지는 발자국 소리가 있더니, 이윽고 갈대꽃 깊은 곳에서 호남아 한 사람이 불쑥 튀어나왔다.

복건(幅巾)을 쓰고 야복(野服)을 입었으며, 풍채가 맑고 미목(眉目)이 수려하여 늠름하게 수양산(首陽山) 백이(伯夷)ㆍ숙제(叔齊)의 유풍(遺風)이 있었다. (복건을 쓴 이는 남효온이다. 그는 ‘육신전’을 지었다)

앞으로 다가와서 읍하고 말하기를 “자허(子虛)께서는 오는 걸음이 어찌 더디었습니까. 우리 임금(단종을 말함)께서 마중하라고 했습니다.” 하였다.

자허가 산신령이나 물귀신이라고 의심했지만, 용모가 준수하고 행동거지가 한아(閒雅)하여 자신도 모르게 속으로 기이하게 여겼다.

그를 따라 100여 걸음쯤 가니, 강가에 우뚝 선 정자(亭子)가 있었다. 그 위에 어떤 사람이 난간에 기대어 앉아 있었는데 의관이 임금 같았고, 또 다섯 사람이 곁에서 모시고 있었는데 모두 세상의 호걸들로서 모습이 당당하고 풍채가 늠름하였다. 가슴속에는 말고삐를 잡거나 바다속으로 빠지려는 의리를 간직하였고, 뱃속에는 하늘을 떠받치고 해를 받드는 뜻을 품고 있었으니, 참으로 이른바 ‘어린 임금을 부탁하고 나라의 운명을 맡길 만한’ 사람들이었다.

이들은 자허를 모두 나와서 맞이하였다. 자허는 다섯 사람과 더불어 예(禮)를 행하지 않고, 들어가서 임금께 배알한 뒤에 물러나 서서 자리가 정해지기를 기다렸다가 말석에 꿇어앉았다. 자허의 위쪽은 곧 복건을 쓴 사람이고, 그 위의 다섯 사람이 차례대로 자리하였다.

자허는 어찌 된 영문인지 알 수 없어 심히 편안하지 못했다. 임금이 말하기를 “일찍이 향기로운 명성을 듣고서 하늘에 닿는 높은 의리를 깊이 사모하였소. 좋은 밤에 우연히 만났으니 의아하게 여기지 마시오.” 하자, 자허가 자리에서 일어나 사례하였다.

자리가 정해진 뒤에 이들은 고금의 흥망을 토론하면서 지칠 줄 몰랐다.

복건을 쓴 사람(남효온)이 크게 탄식하며 말하였다.

“요, 순, 우, 탕이 나라를 주고받은 이후로 간교한 꾀로 선양(禪讓)받는 자가 이들을 빙자하고 신하로서 임금을 치는 자가 이들을 명분으로 삼았습니다. 천년토록 모두 다 이와 같아서 마침내 구원할 수 없게 되었으니, 아아, 네 임금이 영원히 이들의 효시(嚆矢)가 되고 말았습니다.”

말이 미처 끝나기 전에 임금이 곧 정색하고 말했다.

“아, 이 무슨 말인가. 네 임금과 같은 성스러운 덕이 있으면서 네 임금과 같은 시대 상황에 처한다면 괜찮겠지만, 네 임금과 같은 성스러움이 없는 데다가 네 임금과 같은 시대 상황이 아니라면 옳지 않으니, 네 임금에게 어찌 죄가 있겠는가. 도리어 빙자하거나 명분으로 삼는 자들이 잘못된 것이다.”

복건을 쓴 사람이 머리를 조아려 절하며 사죄하기를 “속마음이 불평하여 자신도 모르게 말이 격분되었습니다.” 하니, 임금이 말하기를 “그만두어라. 귀한 손님이 자리에 계시니 모쪼록 다른 일을 한가롭게 논하지 않아야 할 것이다. 달이 밝고 바람이 맑으니 이렇게 좋은 밤을 어떻게 하겠는가.” 하고, 비단 도포를 벗어 강촌에 가서 술을 사 오게 하였다.